Tag der Robotik in Niederösterreich

7. November 2017, 9:00 – 16:00

Campus Baden der PH Niederösterreich, Mühlgasse 67, 2500 Baden

Tag der Robotik in Niederösterreich

7. November 2017, 9:00 – 16:00

Campus Baden der PH Niederösterreich, Mühlgasse 67, 2500 Baden

Hier finden Sie Materialien zu den Ozobots für den Unterrricht.

„EIS Karten Ozobots“ weiterlesen

Aktivität: LEDs zeigen ein blinkendes Herz – Schwierigkeitsgrad: Leicht

Öffne https://pxt.microbit.org um den Editor PXT (Programming Experience Toolkit) zu starten. Du kannst entweder blockbasierend (links) oder in JavaScript (rechts) arbeiten, die Textangabe verweisen in kursiver Schrift auf die JavaScript-Befehle.

Schritt 1:

Wähle unter dem blau gefärbten Begriff Grundlagen den Block zeige LEDs (basic.showLeds) und ziehe ihn in die Klammer dauerhaft (basic.forever).

blockbasierend JavaScript

Schritt 2:

Aktiviere die LEDs so, dass ein Herz daraus entsteht.

z.B. so…

Schritt 3:

Das Herz soll nun eine halbe Sekunde (500 Millisekunden) angezeigt werden, danach löschen wir die Anzeige. Benutze unter dem blau gefärbten Begriff Grundlagen den Block pausiere (ms) (basic.pause) und unter Grundlagen… den Block Bildschirminhalt löschen (basic.clearScreen).

Schritt 4:

Erweitere das Programm um eine Pause von 500 Millisekunden nachdem der Bildschirminhalt gelöscht wurde. So bleibt die Anzeige für einige Zeit merkbar ausgeschaltet.

Großartig, du hast es geschafft. Gratuliere!

Hier finden Sie mehrere Aufgabenkarten zu Microbit für den Unterrricht. Auf allen Karten befindet sich auch ein QR Code zur Lösung und zu weiteren Informationen.

| 1 | Blinkendes Herz Der erste Start |

EIS Karte Microbit #01 |

| 2 | Schere Stein Papier Bewegungssensor |

EIS Karte Microbit #02 |

| 3 | Fang das Ei Oster-Spezial |

EIS Karte Microbit #03 |

| 4 | Audio-Alarm Lautsprecher/ Kopfhörer |

EIS Karte Microbit #04 |

| 5 | Senden/ Empfangen Bluetooth Datenübertragung |

EIS Karte Microbit #05 |

Der Versuch einer kulturhistorischen Ableitung der Bedeutung von Algorithmen und Codierung aus und für den gesellschaftlichen Wandel

Warum man die sich in der zweiten Hälfte des 18. und dann im 19. Jahrhundert ausbreitende industrielle Revolution zunächst meist mit England verortet, hat 2 Hauptgründe. Es waren die konsequente Verwendung von Kohle für Dampfkraft als zusätzliche Energiequelle und ein gewisser Hang zur Technik, erkennbar in einer Fülle von „Mikroerfindungen“, Verbesserungen und Umsetzungen von (oft in anderen Ländern erforschten) fundamentalen Ideen, die zu funktionierenden Maschinen – Automaten – und damit zu einer nie dagewesenen Produktivitätssteigerung führte.

Auch das weitere Fortschreiten, der von einigen als zweite industrielle Revolution bezeichnete Beginn des 20. Jahrhunderts, war wiederum von ähnlichen Faktoren bestimmt. Genannt werden Energie, diesmal in der Form der Elektrizität, und Automatisation, gekennzeichnet durch die immer intensivere Verwendung von Maschinen und die damit verbundene beginnende Massenproduktion.

Die oft zitierte digitale Revolution des ausklingenden 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts beruht wieder auf einer massiven Produktivitätssteigerung, basierend auf Algorithmen und Automaten – Computern.

Der gesellschaftliche Wandel kennt also die Hauptingredienzien

Energie (über die Arbeitskraft des Menschen hinausgehend)

Automatisierung mittels Algorithmen und ihrer Umsetzung in Automaten/Maschinen

Wenn wir uns nun auf Punkt 2 – die Automatisierung – konzentrieren, sehen wir als wesentliche Aspekte, warum es zu einer Produktivitätssteigerung kommt:

a) Die formale Beschreibung eines Arbeitsvorgangs in einer Weise, dass er automatisch ohne weiteres Zutun des Menschen abgearbeitet werden kann = Algorithmus

b) Die technische Möglichkeit, den Arbeitsvorgang schneller, billiger und weniger fehleranfällig oft wiederholen zu lassen = Automat, Maschine

Jede Sprache, die genau beschreiben will und Anweisungen gibt, wie ein Algorithmus abgearbeitet und in einen Automaten implementiert werden soll, kommt daher zwangsläufig zum Begriff der

1 Wiederholung = Schleife

Eine genauere Betrachtung ergibt hier drei Möglichkeiten:

a) Eine genaue Vorgabe, wie oft die Schleife durchlaufen wird – Zählerschleife

b) Eine Schleife, die durch Eintreten einer Bedingung abgebrochen wird

c) Im Verein mit Prozeduren rekursives Abarbeiten

Aus der Schleife (siehe Punkt b) ergibt sich sofort die Notwendigkeit der

2 Bedingung = Verzweigung

Diese Bedingungen können oft auch von außen abhängen/beeinflusst werden – man braucht also eine

3 Ereignissteuerung

Recht bald ergibt sich die Notwendigkeit, zusammenfassen zu können – modularisieren zu können

4 Prozeduren – Funktionen – Objekte

Ein Grundverständnis dieser Strukturen: Schleife – Verzweigung – Ereignissteuerung – Prozedur/Objekt ist die Basis für eine Verständigung mit einem Automaten. Das Problem ist nun die Implementierung im Schulwesen.

Lange war die Lehrmeinung: Eine korrekte Implementierung weist einen hohen Abstraktionsgrad auf und ist daher nur für ältere Schüler/innen geeignet. Aber: wenn man die Liebe zu Codierung, Algorithmisierung und Programmierung von vielen Schülerinnen und Schülern wecken will, ist das zu spät, man muss auch schon die jungen Kinder – ideal bereits im Vorschulalter – begeistern und erreichen.

Wie geht das? Mögliche Konzepte müssen

a) die Kinder sehr früh abholen

b) einen niedrigen Abstraktionsgrad aufweisen

c) vieles über spielerische Ansätze lösen

d) den Kindern die Möglichkeit bieten, zu „begreifen“ – alle Sinne einzusetzen

Eine Antwort kann dazu heißen: EIS – Education Innovation Studio

0 Bevor es los geht, vielleicht doch lieber ein Video?

1 Was ist ein micro:bit?

Aus einer BBC Initiative, durch die Schüler*innen bereits ab Schulstufe 7 (13 bis 14 Jahre) für das Thema coding interessiert werden sollten, wurde durch das Mitwirken von über 30 Partnern eine der ambitioniertesten Education Initiativen der letzten 30 Jahre. Möglich wurde dies durch zahlreiche Unterstützer, darunter namhafte Firmen und Institutionen wie Microsoft, Samsung, Cisco, Lancaster University und Nordic Semiconductor (CPU) um nur einige zu nennen.

Aus dem Projekt des BBC Micro (Acorn BBC Microcomputer) von 1981 hat man sich den Namen geborgt und mit dem Doppelpunkt modernisiert um den Bezug zu coding hervorzuheben – ein vielversprechender Ansatz um das Problem des mangelnden Interesses daran, wie Computer funktionieren und „denken“ in der jungen Bevölkerung entgegen zu wirken. Anstatt „Wischexperten“ auf Smartphone und Tablet benötigt die Industrie und letztlich wir alle auch die Experten, die diese Apps „zusammenbauen“ – sprich programmieren.

So soll die neue Generation an Technik-Pionieren durch den micro:bit mit digitaler Kreativität gefördert werden.

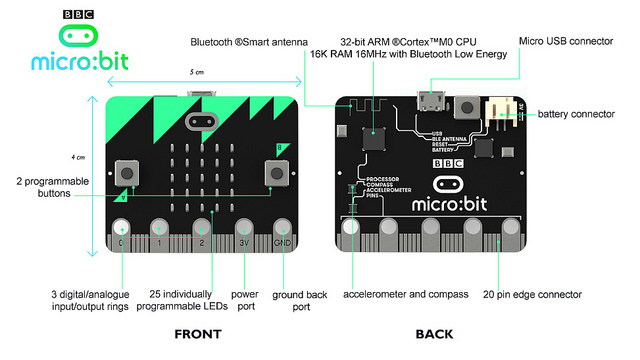

2 Technik

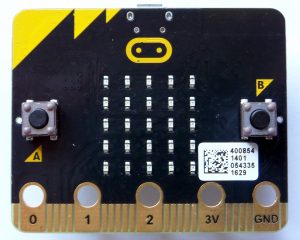

Der micro: bit weist Kreditkartengröße (ca. 4 x 5 cm) auf, auf ihm tut ein ARM Cortex-M0 Prozessor seine Arbeit. Die rechnerische Leistung liegt etwa bei dem eines Commodore 64 (C 64) – ebenfalls aus den 1980ern.

Eine Bluetooth Antenne, Micro-USB Buchse und ein externer Batterieanschluss finden sich auf der Rückseite. Die Batterieversorgung wird notwendig, sobald man das USB-Kabel absteckt und sich mit dem Microbit mobil bewegen möchte. Per Bluetooth (App) oder USB erfolgt auch der Upload der Programme – mit USB ist es so einfach wie eine Datei auf eine externe Platte zu speichern. Das Display (mit 25 LEDs als 5 x 5 Matrix angeordnet) ist wohl in der unteren Altersklasse das Highlight schlechthin – unterschiedliche Helligkeitstufen werden auch unterstützt. 2 programmierbare Taster vorne (A, B und A+B) und ein Reset-Taster hinten ermöglichen direkte Inputs, ein Kompass und ein Beschleunigungs-/Kippsensor informieren über bestimmte Zustände des Geräts.

5 Ringkonnektoren, die sich ideal mit Krokodilklemmen abgreifen und z.B. einen Lautsprecher anschließen lassen oder die 20-Pin Konnektoren für Erweiterungssteckboards ähnlich einer Einschub-Karte für den PC ermöglichen die Kommunkiaktion mit dem Device.

3 Coding

Zum Programmieren dieses kleinen Geräts benötigt man lediglich einen nicht zu alten Web Browser. Die angebotenen Code Editoren ermöglichen fast alle eine visuelle Darstellung des Microbits neben dem Programm am Bildschirm. Man kann sofort ausprobieren, ob das Programm richtig funktioniert bevor man es kompiliert – für Noch-Nicht-Informatiker – und in ausführbaren Maschinencode übersetzt. Von blockbasierten Editoren, die mit grafischen Elementen das Programm auch farbig abbilden, bis hin zu JavaScript und Python – ja sogar mit C kann man diesen Winzling befüttern.

Am Beispiel des Programming Experience Toolkits (pxt.io) kann man sehen, wie einfach ein Programm blockbasiert und in JavaScript erstellt wird. Dieses Mini-Beispiel lässt einen Smiley auf den LEDs erscheinen und löscht dieses sofort wieder.

Ja sogar per App am Smartphone und Tablet lässt sich der Microbit programmieren und per Touch in die richtige Richtung dirigieren.

4 Teach

Auf der Website microbit.org werden eine Fülle von Unterrichtsmaterialien in englischer Sprache angeboten. Die PH NÖ arbeitet daran, einen exemplarischen Satz an Materialien für den Einsatz in jeder Altersgruppe auf Deutsch zu erstellen, so begeistert sind wir von der Idee – siehe EIS-Karten.

Weiters gibt es ein OER-Schulbuch mit vielen guten Beispielen, die für den Unterricht fertig verwendbar aufbereitet sind.

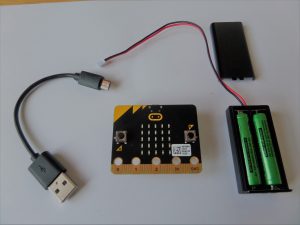

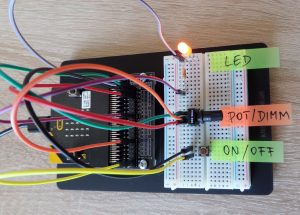

5 Get

Der BBC micro:bit ist z.B. in Deutschland von pollin.de um knapp 17 € erhältlich, empfehlenswert ist ein Starterkit inkl. Batterieversorgung und USB-Kabel. Weiterführend für Experimente wäre ein Inventors-Kit o.ä. sehr ratsam, da hat man gleich alle Teile für eine Reihe von Experimenten zusammen inklusive einer Bauanleitung mit ausführlicher Beschreibung.

Übersicht:

Der Ozobot bit ist ein kleiner Roboter mit Lichtsensoren. Er kann auf Tablets oder einem Spielbrett Linien folgen und Farben erkennen, man kann ihn aber auch programmieren. Der Ozobot bit vereint analoges und digitales Spielen und Lernen.

Anwendungsmöglichkeiten:

2b Spiele mit Codes: http://ozobot.com/play/print-games

2c Beispiel Wahrscheinlichkeiten: https://storage.googleapis.com/ozobot-lesson-library/basic-training-2/ozobot-basic-training-2.pdf

3a Video: Hybrid Tablet und Papier

3b weitere Ideen: Ozobot und Lego

3c weitere Ideen: Ozobot Verkleidungen

Zubehör

Mit dem 3D Drucker kann man für den Ozobot Zubehör ausdrucken, beispielsweise eine Baggerschaufel oder einen Anhänger.